過去出題したシールズクイズの答え

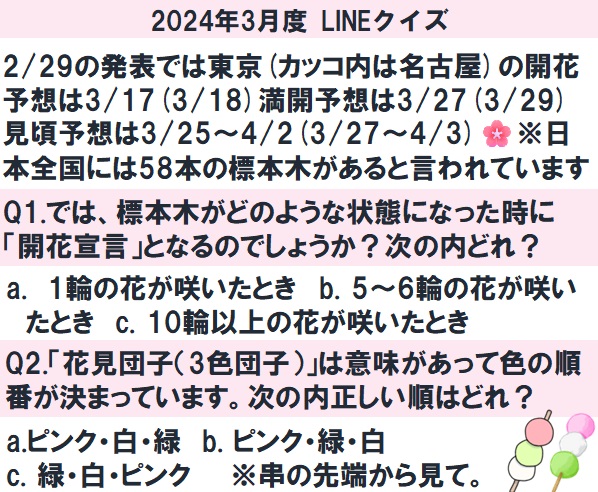

[2024年3月度出題クイズ]

~2024年3月度クイズ答え~

答え:Q1:b Q2:a

解説:

Q1,気象庁は北海道から沖縄まで全国各地で桜の開花宣言を行っています。観測する桜の木は「標本木(ひょうほんぼく)」と呼ばれ、全国で58本あります。都道府県ごとに「標本木」があります。樹種は原則として「ソメイヨシノ」ですが、沖縄県(石垣島、宮古島、那覇、南大東島)は「カンヒザクラ」、北海道(稚内、旭川、網走、帯広、釧路)は「エゾヤマザクラ」です。北海道でも本州に近い函館、室蘭、札幌は「ソメイヨシノ」が「標本木」になっています。桜の「開花」の条件は、標本木のつぼみのうち、“5輪から6輪の花が咲いた状態”です。そして、「満開」の条件は“8割以上のつぼみが開いた状態”となります。

Q2, 1598年3月に豊臣秀吉が1,300人を招いて盛大な宴を開きました。その際に3色のお団子もふるまわれました。ピンクは桜の咲く春、白は雪の降る冬、緑は葉が生い茂る夏を表しています。「秋がない」理由は、花見団子を食べ“飽きない”ように。 そして “商い”が繁盛するように。 お客をもてなす心と繁栄を願う心を一緒に込めたと言われています。その他、桜が咲く順番を表していてピンクを桜のつぼみに見立て、白は満開時の桜の花、緑は散った後の葉桜の様子を表しているという説もあります。

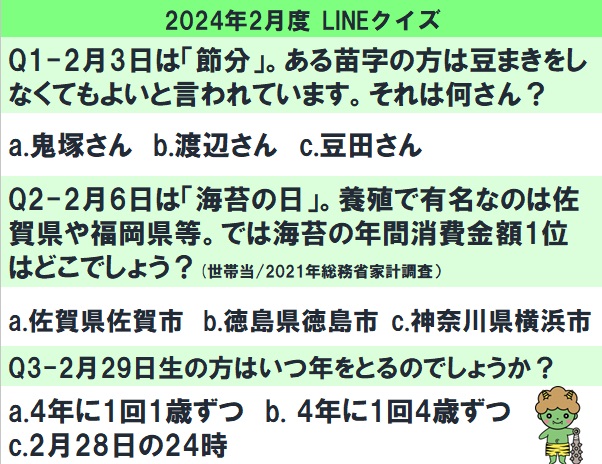

[2024年2月度出題クイズ]

~2024年2月度クイズ答え~

答え: Q1:b Q2:a Q3:c

解説:

Q1,平安時代、渡辺綱(わたなべのつな)という武将がいました。武将・源頼光に仕えた武士の中でも特に優秀な4人、通称「頼光四天王」の筆頭で、京都の大江山に住む「酒呑童子(しゅてんどうじ)」という鬼や、その子ども「鬼童丸(きどうまる)」を退治したり、羅生門の鬼の腕を切り落としたりといった、鬼退治にまつわる伝説をもつ武将です。そんな最強の武士と同じ「渡辺」姓の家には鬼が寄りつかない。だから、豆まきで追い払う必要がない、と言われているそうです。

Q2,海苔の購入金額の都道府県ランキング(総務省統計局「家計調査」)

1.佐賀県(佐賀市)4,157円 2.徳島県(徳島市)4,024円 3.神奈川県(横浜市)3,465円の順になります。

Q3. 「年齢計算ニ関スル法律」という法律に基づき、2月29日に生まれた人は【2月28日24時】に年を取ることになっています。閏年には2/29を、平年には12/28の24時以降(3/1)を誕生日として祝いましょう。うるう日の2/29生まれの人は戸籍上も2/29生まれになります。昔は戸籍を変更する事が出来たため2/28や3/1にする人も多かったが、現在はずらすことはなく、そのまま2/29生まれに設定されます。

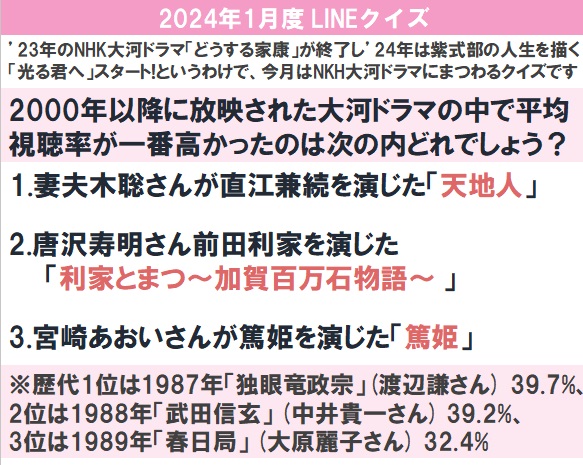

[2024年1月度出題クイズ]

~2024年1月度クイズ答え~

答え: 3の「篤姫」

2008年に放送され、主人公・篤姫の波乱の生涯を宮崎あおいさんが演じた「篤姫」。平均視聴率は24.5%で2000年以降に放送されたNHK大河ドラマの中では第1位。歴代では17位。次が、 2002年「利家とまつ〜加賀百万石物語〜」平均視聴率は22.1%。歴代では25位。主人公・前田利家を唐沢寿明さん、妻のまつを松嶋菜々子さんが演じました。ちなみに織田信長役は、松嶋菜々子さんの夫・反町隆史さんが演じ新婚早々の共演で話題に!その次が、 2009年「天地人」平均視聴率は21.2%。歴代では28位。直江兼続を妻夫木聡さんが熱演しました。

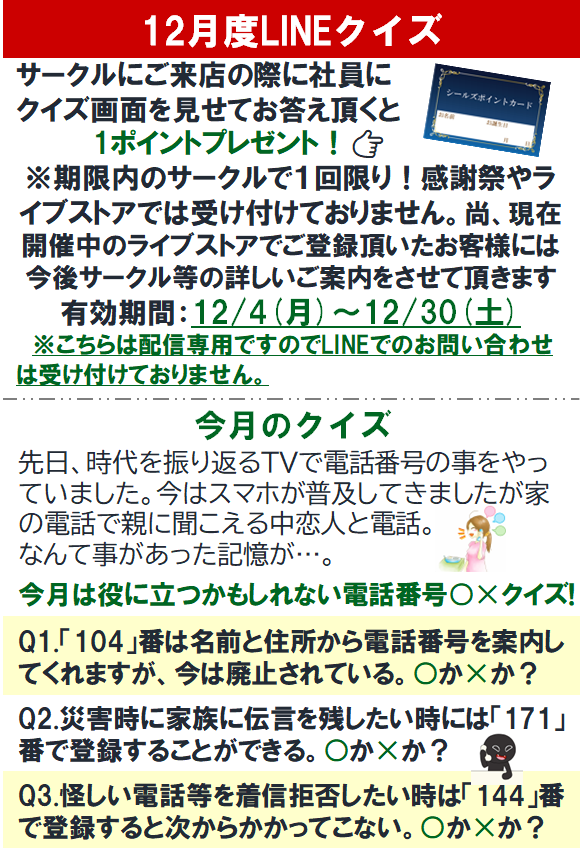

[2023年12月度出題クイズ]

~2023年12月度クイズ答え~

答え: Q1:✕ Q2:〇 Q3:〇

解説:※どれも固定電話だけでなく、スマホからも利用できます!

Q1,「104番」は「電話番号案内」です。現在も利用できます。但し、教えてもらえるのはハローワークに掲載されている情報のみです。また、事前にサービスへの情報提供を承諾した人のみが案内対象となっています。以前のように個人宅を案内してくれるわけではありません。

Q2,「171番」は「災害用伝言ダイヤル」です。震度6弱など大規模な災害が発生した場合に安否情報や避難先等をガイダンスに従って録音、再生が出来ます。パスワードの設定も可能。再生する際は登録した電話番号の入力が必要なので家族の電話番号はわかるようにしておいた方が良いですよ

Q3.「144番」は「迷惑電話おことわりサービス」です。着信拒否したい電話が来たら、切った後、通話で「144」を押すとガイダンスが流れて「2」で直前の電話を拒否登録できます。ポイントは切った後すぐに設定する事!実際に本社の電話で試したら私の携帯をブロックするようになりました💦かけても電話は鳴りません。私の方は「この電話は利用できません」と流れてきます。もう一度、144にかけて今度は「9」を押すと解除されて無事にかけられるようになりました^_^;簡単で親にも教えてあげたいと思いました。

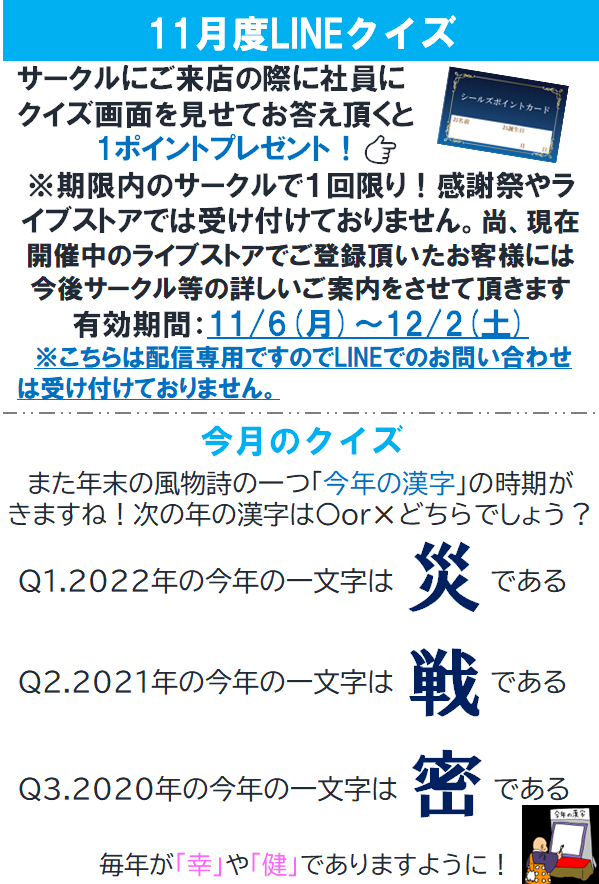

[2023年11月度出題クイズ]

~2023年11月度クイズ答え~

答え: Q1:✕ Q2:✕ Q3:〇

「今年の漢字」は、1995年から漢字の素晴らしさや奥深い意義を伝えるための啓発活動の一環として始まりました。毎年年末に一年の世相を表す漢字一字を全国から募集して最も応募数の多い漢字を12月12日(いい字一字)の「漢字の日」にちなんで、京都・清水寺で森清範貫主の揮毫により発表しています。

2022年は「戦」、2021年は「金」でしたので、Q1Q2の答えは✕

2020年が「密」なのでQ3は〇

ちなみに2019年は「令」、18年は「災」、17年は「北」でしたね。

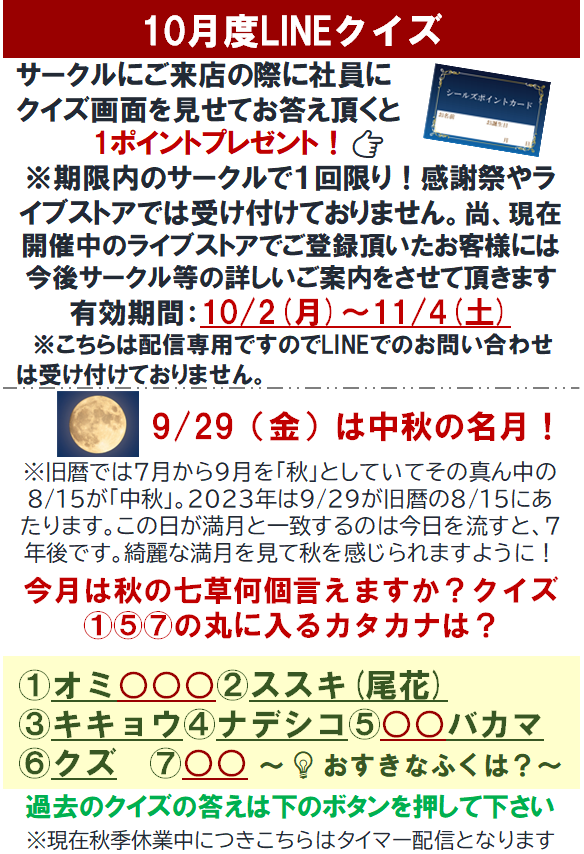

[2023年10月度出題クイズ]

~2023年10月度クイズ答え~

①オミナエシ②ススキ(尾花)

③キキョウ④ナデシコ⑤フジバカマ⑥クズ⑦ハギ

春の七草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろの7種類です。

この7種類の野菜を刻んで入れた七草粥は、邪気を祓い(はらい)、無病息災として食べていました。

しかし一方では、おせち料理などで疲れた胃を休めるのと、冬場の不足しがちな野菜の栄養素を補う効能もあります。

主に食す「春の七草」に対し、鑑賞し秋の訪れを楽しむのが「秋の七草」(女郎花・尾花・桔梗・撫子・藤袴・葛・萩)です。一部、くず・おみなえし・ききょう などは、その根や葉などは薬用としても使用されています。

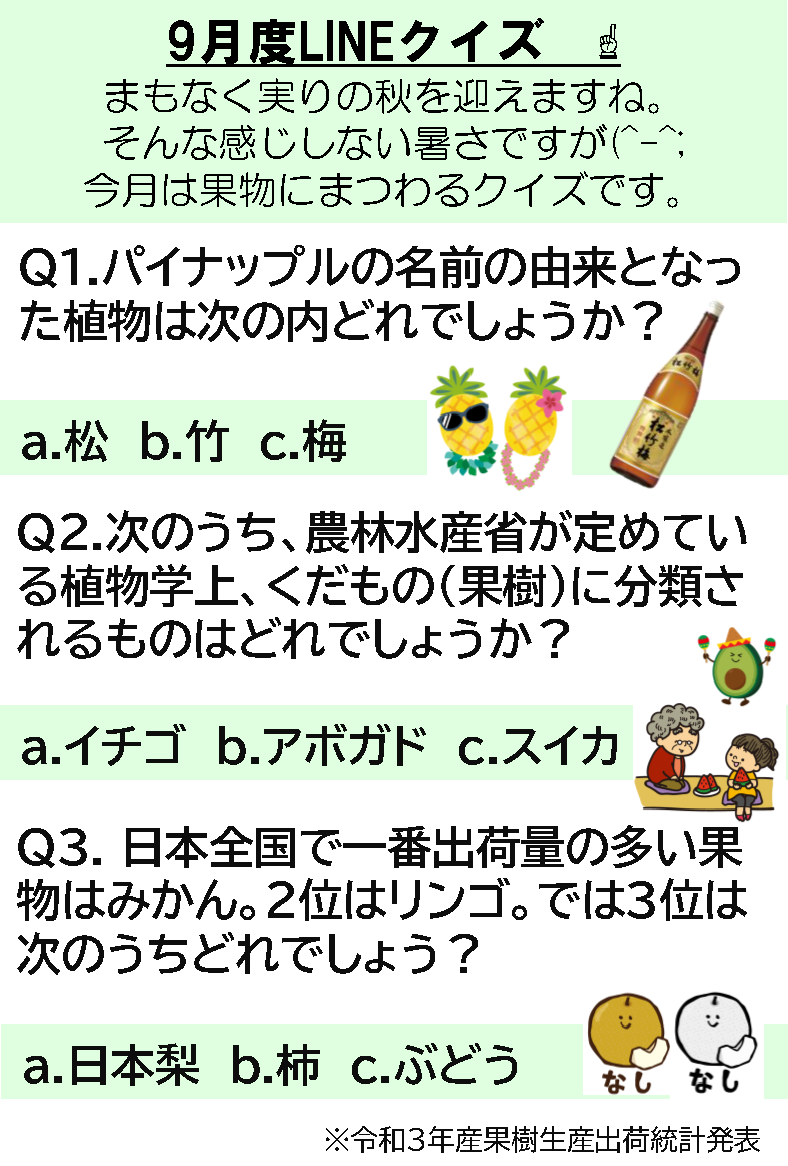

[2023年9月度出題クイズ]

~2023年9月度クイズ答え~

Q1はaの松、 Q2はbのアボガド、 Q3はaの梨

1.「pine」とは英語で「松」の意味で、「松ぼっくりのような見た目から、りんごのような甘いにおいがする果物」ということで、「pine+apple=pineapple」となりました。

2イチゴとスイカは野菜に分類されます。アボカドは野菜と思われがちですが、2年以上栽培する樹木なうえ、果実を食用とするものなので「果物」に分類されます。農林水産省によると、苗を植えて1年で収穫する草本植物は「野菜」として取り扱っています。一方で、目安として2年以上栽培する草本植物及び木本植物で、果実を食用とするものを「果樹」と定義しています。スイカやメロン、イチゴなどは、栽培方法が定義上の果樹ではなく野菜に該当するため、分類上は「野菜」ということになっています。農林水産省の生産出荷統計上では、このように野菜とされるもののうち果実的な利用をするものを「果実的野菜」として、さらに分類しているのです。

3. 2021(令和3)年全国の出荷量の多いくだものは、

1位がみかん 676,900t 、2位がりんご 599,500t 、3位が日本なし 172,700t

4位かき162,300、5位ぶどう153,900

令和3年産果樹生産出荷統計

政府統計ポータルサイトe-Stat

[2023年8月度出題クイズ]

~2023年8月度クイズ答え~

Q1→b

Q2→b

Q3→c

1.花火で出すことが出来ない色は『黒』です。どんな薬品を使って炎色反応を起こしても薬の性質上、黒色は出すことは出来ないそうです。余談ですが、花火の色は一般には以下のような元素を含む化合物を用いています。

紅色→ストロンチウム、カルシウム、 緑色→バリウム、 黄色→ナトリウム、 青色→銅、

銀(白)色→アルミニウム、マグネシウム、 金(錦)色→チタン合金

2.医学的にアイスやかき氷を食べると頭が痛くなる現象は、「アイスクリーム頭痛」として知られています。この現象は、一時的な頭痛であり、特に健康上の重大な問題を示すものではありません。頭痛が起こる主な理由は、口腔や喉の冷却が脳の血管に影響を及ぼすことによるとされています。冷たい食品を摂取すると、一時的に脳の血管が収縮して、その後急速な拡張が起こることが原因と考えられています。

アイスクリーム頭痛を防ぐためには、冷たい食品や飲み物をゆっくりと食べる・飲む、または食べる前に口の中を少しずつ暖めることが助けになることがあります。(chat GPT)

3.蚊取り線香は昔は細長い棒状の形をしていました。

ただ、これでは40分程度しかもたず、これ以上長時間使うには蚊取り線香を長くしなければいけません。

しかし、長くすると折れてしまったり運ぶのが大変という問題が生じました。

そこで、渦巻き型のアイデアが生まれたことでサイズはコンパクトなまま線香の長さは棒状より長くなり、長い時間燃え続けることが可能となりました。

[2023年7月度出題クイズ]

~2023年7月度クイズ答え~

Q1→b

Q2→c

1.正式名称は『無線呼出』。略称は、ポケベル。

細かくいうと、ポケベルとは、NTTグループが提供していた無線呼出のサービスの名称、および同サービスで使用される受信機の端末の呼び名です。NTTの登録商標ですが、国内では無線呼出の代名詞として定着しています。

2.それぞれの発売は次の年です。

あずきバー→1973年

PINO→1976年

ガリガリ君→1981年

おまけの情報

井村屋は、1963年にアイス事業を開始しました。当時「あずきアイス」市場はまだ確立されていませんでしたが、「井村屋が得意とするぜんざいを固めて、アイスにできないか」との発想からあずきバーの商品開発が行われました。しかし、ぜんざいをアイスにすることは、それほど簡単ではなかったようです。棒アイスにする過程で、液体より重いあずきの粒がどうしても沈んでしまうなど難題が山積み。水あめやコーンスターチの配分に工夫を重ねた末、1本に約100粒のあずきが均等に入った「あずきバー」を作ることに成功しました。 あずきバーには、あずきを均一に入れる技術だけでなく、味やコスト面においても他社の追随を許さない優れた特長があります。他社はあんこを仕入れることが多いのに対して、井村屋は北海道産のあずきを仕入れてあんこに加工しているため、これにより、品質の良い、おいしい味とコスト競争力を高めることに成功。その後も、常に改良を続けながら、井村屋を代表するロングセラー商品に成長していきました。

[2023年6月度出題クイズ]

~2023年6月度クイズ答え~

Q1→b

Q2→a

1. 2000年3月に森永製菓によって6月10日は、 「ミルクキャラメルの日」と制定されました。商品名が「ミルクキヤラメル」から「ミルクキャラメル」に変更された6月10日を、キャラメルを通じ、懐かしい思い出を語り合う日として制定されました。販売当時はなかなか普及せず、厳しい経営が続いていました。そんな様子が一転する出来事が起こります。

大正3年、大正博覧会でのこと。同会での土産用にキャラメルを販売したところ、これが大うけに!4月23日には、「禁煙を欲せらるる紳士淑女の為に特製ポケット用」というキャッチフレーズで新聞広告に掲載し、大ヒットしました。同年7月10日の広告では、「煙草代用」のスローガンが起用されました。

このことからも当時のキャラメルは、「大人用のお菓子」として、

販売されていたことがわかります。

2.お菓子の日は、毎月15日お菓子の神様を祀っている神社の例大祭が行われたことにより、制定されました。

カルビーの社名は、カルシウムの「カル」とビタミンB1の「ビー」を組み合わせた造語です。カルシウムは、ミネラルの中でも代表的な栄養素。ビタミンB1は、ビタミンB群の中でも中心的な栄養素です。

1955年、皆様の健康に役立つ商品づくりを目指し、名付けました。

(カルビー株式会社 ホームページより抜粋)

[2023年5月度出題クイズ]

~2023年5月度クイズ答え~

Q1→つくし

Q2→キャベツ

Q3→ひじき

野菜は食用の草本植物の総称なので海藻も野菜です。

[2023年4月度出題クイズ]

~2023年4月度クイズ答え~

Q1→✕ Q2→✕

Q1→三つ葉のクローバーは「希望や進行、愛情」のシンボルとされています。

Q2→823店舗 (トピックストア304店舗、ライブストア519店舗)

※4月は、クイズというより、新たな期を迎えるにあたってまずはここまで支えて頂いたお客様に、ここまで開催してこれた店舗のご報告と、感謝の気持ちをお伝えしたいという気持ちでこのような内容とさせて頂きました。改めて5月以降のLINEクイズをお楽しみください。

[2023年3月度出題クイズ]

~2023年3月度クイズ答え~

Q1の答えは3

2023年の春分の日は、3月21日(火)。太陽は赤道上にあり、地球のどこにいても昼と夜の長さが同じになる日と言われています。しかし、厳密にいうと実際には昼のほうが少し長いそうです。また、祝日法では「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」とされています。

Q2の答えは2

春の訪れを教えてくれることから名付けられた「春告魚(はるつげうお)」。そんな春告魚といえばニシンが最も有名ですが、このほかにもメバル、サクラマス、サヨリ、サワラなども春告魚の異名を持っています。春告魚といえば、古くはニシンを指すことが多かったが、1950年代以降はニシンの漁獲量が減り、その代わりにメバルも春告魚と呼ばれるようになりました。ニシンの最盛期は約100万トン近い漁獲量があったが、2020年の漁獲量は約1万4,100トンとなっています。

Q3の答えは3

ビタミンUは、胃の粘膜を修復し胃の働きを正常に保ってくれると言われています。また、別名‘’キャベジン‘’とも呼ばれています。

ビタミンUは、キャベツに多く含まれることから通称:キャベジンとも呼ばれています。主な働きは、胃酸の分泌抑制と、胃腸粘膜の新陳代謝促進と言われています。水に溶けやすく熱に弱い性質があるため、サラダなど生のまま食べると効率よく摂ることができます。加熱調理する場合は短時間で調理すると損失を少なく抑えられます。

※JA長野HP参照